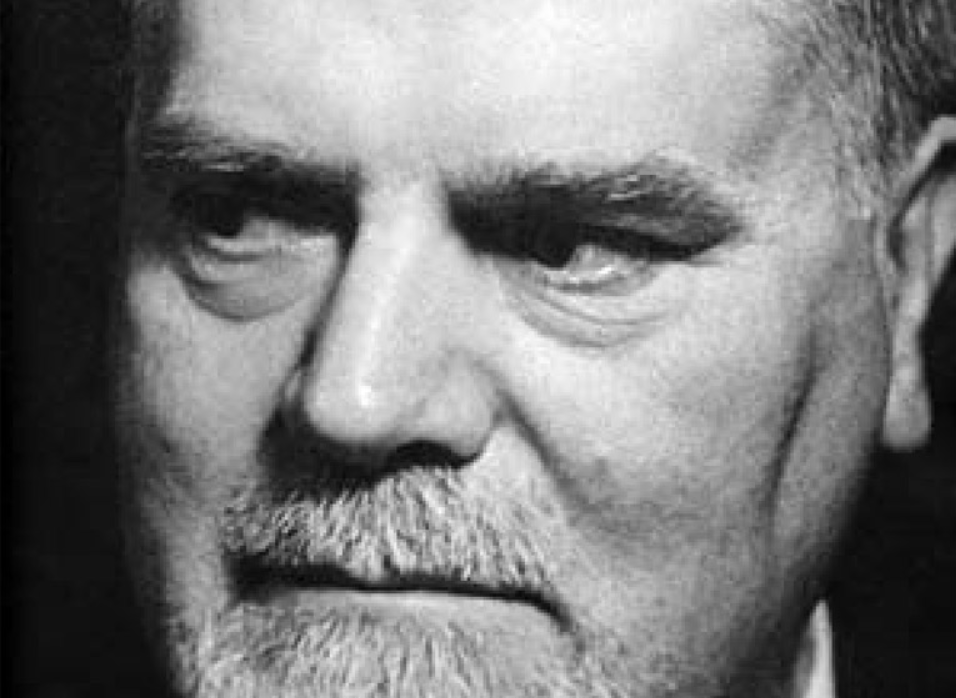

OTTANTA ANNI FA IL VILE ASSASSINIO DI GIOVANNI GENTILE, SOMMO FILOSOFO ITALIANO NELLA SUA PIU’ PROFONDA ESSENZA.

Il 15 aprile 1944, a Firenze, un commando partigiano comunista uccideva vilmente (i killers si finsero a lui sommo docente, studenti universitari postulanti con libri sotto braccio celanti le armi) il massimo filosofo italiano del Novecento assieme a Benedetto Croce; e tra i massimi di ogni tempo. Come illustre pedagogista, Giovanni Gentile fu autore di una riforma essenziale dell’ordinamento scolastico nel 1923, incentrata sulla supremazia morale e intellettuale del liceo classico, intatta per circa settanta anni prima che la visione gentiliana fosse offuscata dal mercantilismo globalista e materialista delle tre I berlusconiane (Impresa-Inglese-Informatica).

Giovanni Gentile fu anche il motore realizzatore della Enciclopedia italiana Treccani.

Di scuola hegeliana, come anche Benedetto Croce, Gentile declinò l’hegelismo diversamente in fenomenologia dello spirito e in gnoseologia, con esiti pratici totalmente divergenti: il filosofo partenopeo di origini abruzzesi restò liberale monarchico ma antifascista, il gigante del pensiero di Castelvetrano (altro che “paese di Messina Denaro”) fu nel primo governo Mussolini e divenne la colonna intellettuale del Ventennio.

La sua accademicità e linguaggio rigorosamente e tecnicamente filosofico, oltre che la mai consumata rottura mentale rispetto al mondo borghese e “occidentale”, me lo fanno trascurare solo rispetto all’ incandescente, eversivo, storicisticamente demolitore Julius Evola. Ma il rispetto e l’ammirazione, da italiano che ancora ritiene di dover imparare a pensare verso italiano maestro indiscutibile di pensiero, sono totali e senza alcun distinguo; come totale dovrebbe essere l’esecrazione verso mani omicide mandate e ispirate anche da altri accademici quali lo stalinista Concetto Marchesi, sommo latinista. Le sue spoglie riposano, giustamente a sommo onore, nel tempio nazionale di Santa Croce in Firenze.

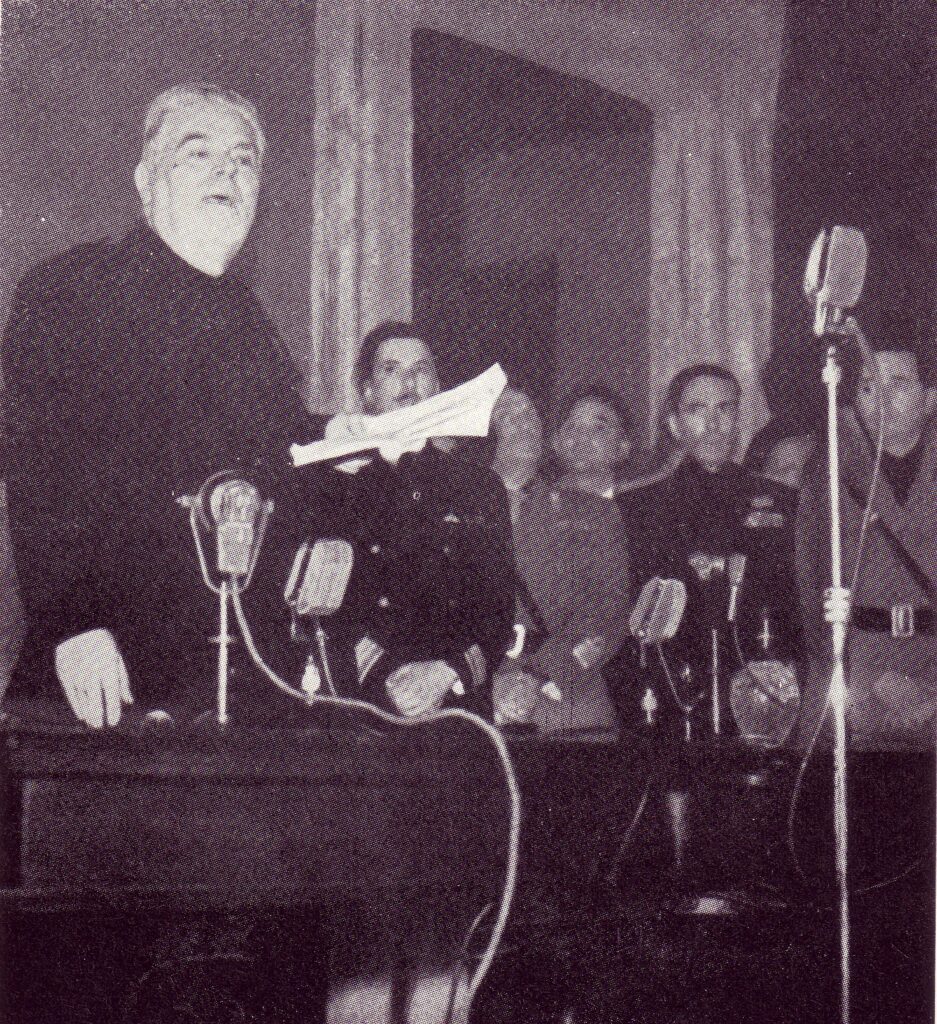

Come già ricordato in un mio articolo sullo sbarco in Sicilia e i giorni che lo precederono, il 24 giugno 1943, nel sito straordinariamente evocativo del Campidoglio, Giovanni Gentile pronunciò forse il suo discorso più toccante, commovente e profondo (il cosiddetto “Discorso agli italiani”) che qui, in omaggio alla sua memoria, riproduciamo integralmente nonostante la sua monumentale e impegnativa lunghezza; ma sono parole che per il loro enorme pur se militante e divisivo valore intellettuale non possono andare assolutamente smarrite, o dimenticate, bensì gelosamente tramandate fosse anche solo per provocare l’animo di chi ancora italiano voglia e sappia considerarsi.

A.Martino

Questo discorso si rivolge a tutti gli Italiani che

hanno un’Italia nel cuore: un’Italia, che non sia nome vano e retorico, ma

qualche cosa di vivo e operante nel pensiero e nella volontà. Parlo come

fascista, quale son fiero di essere perché mi sento profondamente italiano, e

perciò parlo prima di tutto come italiano che ha qualcosa da dire a tutti gli

Italiani, fascisti o non fascisti, fascisti della tessera e fascisti della

fede. Dico fascisti della tessera e fascisti della fede, perché ho sempre ritenuto

che la distinzione fosse necessaria per non scambiare il principio e l’ideale a

cui s’intende aderire e che può essere la sorgente della nostra fede e della

nostra forza, con le materiali deviazioni che del principio e dell’ideale sono

flagranti falsificazioni e qualche volta pratici tradimenti. E ho sempre

ritenuto che tesserati e non tesserati si potesse essere tutti Italiani,

concordi nell’essenziale, ancorché dissenzienti nelle forme della disciplina

politica: Italiani tutti e perciò tutti virtualmente fascisti, perché

sinceramente zelanti di un’Italia che conti nel mondo, degna del suo passato. E

voglio dire subito che di due cose sono e sono stato sempre profondamente

persuaso: che molti, per vari piccoli motivi, amano dirsi fascisti e tengono

alla tessera, i quali non operano né parlano né sentono da fascisti- e

viceversa molti, moltissimi non curano d’iscriversi al Partito, i quali

sentono, e parlano, e operano da fascisti sul serio, ancorché rimangano

talvolta intricati in ideologie inconsistenti e fallaci, annidate nel loro

cervello come quei tanti pregiudizi che ogni uomo non riesce ad espellere,

ingombro più o meno innocuo al carattere e al pratico operare.

Una rivoluzione prima di essere riordinamento totale, politico e sociale, è

un’intuizione, un’idea, una ispirazione profonda di tutta la vita morale: una

ispirazione che praticamente s’impone in forme violente, che possono dare

l’apparenza degli improvvisi cambiamenti dei pensiero, delle istituzioni, del

costume e delle norme giuridiche; ma in sostanza e in verità opera lenta,

graduale, nel segreto della vita dello spirito, attraverso la formazione delle

coscienze che procede per tappe talvolta secolari. Tutte le grandi rivoluzioni

hanno avuto martiri ed eroi, ma hanno pure avuto tiepidi proseliti, pigri

assertori, ipocriti, ingenui o profittatori.

Basta pensare alla corruttela degli ordini monastici, sorti e retti sempre da

una sublime passione per la vita superiore dello spirito. E mi piace notare che

quelli che si scandalizzano dei cattivi esempi che talvolta purtroppo ci

vengono da questo o quello dei molti e forse troppi organizzatori della grande

massa del partito, mi dan l’aria degli scervellati, che in tutti i tempi si son

lasciati sfuggire l’importanza ed efficienza storica delle grandi idee perché

queste idee non le hanno sapute vedere se non gli uomini che le

rappresentavano. Ma, se non altro, la necessità quotidiana del «cambio della

guardia» ammonisce ogni giorno che altro è la persona, altro l’idea che alla

persona conferisce valore e autorità.

Queste cose io le dico, ben inteso, non perché il Fascismo abbia da scusarsi di

errori di cui oggi, nel momento della grande prova, gli si possa chiedere

conto, ma perché desidero ora più che mai, poiché oso di rivolgere il mio

discorso a tutti gli Italiani, apparire come sono: sgombro da ogni motivo di

parzialità o partigianeria; desidero essere e presentarmi non gregario di un

partito che divida, ma seguace di un concetto che possa stringere in una stessa

fede e in un concorde proponimento quanti sono veramente Italiani. Gli errori

del Fascismo sono gli errori inevitabili di ogni vasto movimento

rivoluzionario. E non vedo che bisogno ci sia di negarli. Ma al di là dei

particolari, io affermo, e confido che ognuno vorrà convenire, che c’è l’essenziale

del Fascismo; di quel Fascismo al quale tutti gli Italiani applaudirono nel ’22

quando Mussolini levò i suoi gagliardetti e chiamò intorno a sé tutto il

popolo, di tutti i partiti; quel Fascismo, al quale gli Italiani non sapranno

mai rinunziare.

Questo essenziale è, prima di tutto, una grande Italia, quale può essere

soltanto se stretta in una forte compagine politica, ossia in uno Stato che

abbia la coscienza del suo diritto e della sua forza, del suo passato e del suo

destino, e potente volontà realizzatrice, e perciò potenziatrice e

disciplinatrice delle energie nazionali, individui e classi sociali, in un

ordine di giustizia fondato sul principio che l’unico valore è il lavoro: il

lavoro umano che è attuazione della vita spirituale nel complesso de’ suoi beni

economici e delle sue idealità etiche. Questa grande Italia, questa Patria che

gli Italiani devono far grande contro le avversità della natura e degli uomini,

questa è stata dalla guerra del 1915-18 l’ardente passione di Mussolini: la passione

che egli ha riaccesa nel cuore degli Italiani, i quali nella sua possente voce

risvegliatrice degli anni cupi dei dopoguerra e della vittoria tradita e

defraudata, riudirono l’antica voce dei padri del Risorgimento e delle epoche

che questo avevano preparato: la voce dei profeti della Patria, che tornava

ringagliardita dalla coscienza della prima guerra nazionale vittoriosamente

compiuta e dalla memoria recente di seicentomila giovani immolatisi in un

delirio d’amore, come solamente i giovani sanno sentirlo, per questa Italia che

dai poeti, dai pensatori e dai martiri avevano imparato a conoscere come cosa

sacra. Ed ecco che a quella voce rinnovatrice della fede antica tutti si

riscossero, e si affollarono plaudenti intorno al Duce. Il quale, fin dal primo

giorno, tra il consenso universale, poté pronunziare il de profundis di quella

falsa libertà, di quella bastarda tirannica libertà che era la libertà del

regime parlamentare. Noi che udimmo alla Camera, al Senato il discorso del 16

novembre 1922, abbiamo ancora presenti alla memoria le facce compunte, tra

vergognose ed esterrefatte, dei vecchi paladini della squarquoia Italiana che

cadeva, di quei testimoni muti di una pseudo-libertà che veniva sotterrata per

sempre, mentre irrefrenabili scoppiavano applausi della maggioranza sorpresa

insieme e giubilante della coraggiosa negazione e dell’annunzio di una nuova

vita politica.

Mi sia consentito di ricordare un mio scritto del 15 dicembre 1917, nel quale,

dopo Caporetto, quando l’Italia si era riavuta da quel primo subitaneo

sgomento, affermavo che «un’Italia destinata a morire per effetto di una

disfatta militare non sarebbe stata, se mai, degna di vivere. Non sarebbe stata

già un popolo fatto per vivere a libero Stato, sì veramente, come amano

dipingerci i nostri nemici, quasi un’accozzaglia di uomini senza disciplina di

sorta (senza disciplina politica, perché senza disciplina morale e religiosa) e

senza capacità di serio lavoro scientifico (che è metodo, ed organizzazione),

quantunque non privi di ingegno artistico e di sporadica genialità». E

aggiungevo: «Orbene, se l’Italia non fosse stata altro che questo; se il suo

Risorgimento nel secolo XIX non fosse stato più che l’opera di fortunate

circostanze sfruttate dall’accorgimento individuale di pochi uomini, senza

radici nella storia e nell’animo popolare, e però senza sostanza; se lo Stato

quindi non si fosse dovuto considerare altrimenti di una baracca fabbricata e

tenuta su alla men peggio per dar modo ad alcune centinaia di avvocati di

riunirsi in Roma a far chiacchiere o gli interessi di questo o quel gruppo, di

questa o quella classe; oh per Dio! non questa era l’Italia immortale che

imparammo ad amare ardentemente nelle pagine dei nostri grandi».

L’Italia non soggiacque a Caporetto; e il Piave e Vittorio Veneto ebbero il

loro sbocco nella Marcia su Roma; e quella baracca fu scrollata e spazzata via.

E i veri liberali che sentivano la nausea di quella baracca, furono contenti. I

liberali dell’Aventino e della posteriore «religione della libertà» diventavano

sempre più malinconici nell’accorata nostalgia del fugato ed evanescente

fantasma della libertà parlamentare. Con questa infatti essi scambiavano la

sola libertà che esista, la eterna libertà, che è dello spirito nella sua vita

interiore, alla quale le contingenti strutture della organizzazione vengono

apprestando le varie forme di esistenza a volta a volta giustificate da

particolari ragioni storiche, tutte inadeguate e talvolta anche contrarie

all’essenza della stessa libertà: le quali, ad ogni modo, fatte il loro tempo

periscono.

E spesso non riescono nemmeno ad attecchire perché create artificialmente ad

imitazioni di Stati con diversi costumi, diversa educazione, diversa storia.

Comunque, tali forme non sono eterne categorie dello spirito, ma semplici

strumenti che servono finché servono e poi si logorano e si buttan via.

Altro è la libertà, altro il liberalismo: quella, ripeto, è eterna; questo non

si può irrigidire in una forma storica senza vuotarsi del suo spirito

originario e isterilirsi in un meccanismo funesto; dal quale i sinceri amatori

della libertà non possono non desiderare che la Nazione venga liberata. E chi

si indugia a piangere sulle rovine di Cartagine, e non ha occhi per vedere la

grandezza di Roma, è uno spirito romantico che alla lunga riesce ridicolo. Il

parlamentarismo è morto in Italia e bisogna che anche i non fascisti, anche i

comunisti anelanti in segreto non si sa quale libertà utopistica, ne sappiano

grado a Mussolini.

Noi che non siamo di ieri, abbiamo viva nella memoria la cronaca della

corruttela parlamentare che venne inchiodando il nostro paese dal ’76 in poi

alla croce di un sistema dissolvitore di ogni schietto spirito politico, voglio

dire del concetto e sentimento dello Stato e del suo valore, e quindi di ogni energica

volontà di elevazione e di grandezza. E chi è giovane, se vuol sapere quale

vita morale, quale carattere allignasse nella morta gora del politicantismo

elettoralistico di un tempo, legga il Viaggio elettorale di De Sanctis, che è

pittura artisticamente ancor viva, e documento fedele del costume imperante

nella vita pubblica italiana di un tempo.

Ma quel liberalismo non è morto soltanto in Italia. Gli Stati che si dicono

democratici per avversione ai nuovi Stati totalitari dimostratisi via via sempre

più incomodi e pericolosi, hanno trovato il modo di rintuzzare ogni velleità

liberalesca individualistica con la forza stritolatrice dei raggruppamenti

economici. La libertà in cotesti Paesi è a terra, e non può aver salvezza, come

sempre più apertamente si riconosce in linea teorica e nella prassi politica,

se non nell’assetto corporativo; ossia nell’idea che il Fascismo, primo,

proclamò in Italia come l’ordinamento più congruo alle insopprimibili tendenze

dell’individualismo, quando questo non sia concepito in funzione di atomi

sociali affatto inesistenti, ma come l’individualismo degl’individui reali,

che, pur essendo sempre individui, sono dalla loro attività economica, come

forze produttrici, specificati, raggruppati, stretti in sistema organico, la

cui unità, fatta consapevole del comune interesse, è lo Stato. E questo Stato

nella sua forma corporativa non è il gran gerente degli interessi materiali

della complessa azienda economica di tutti i cittadini, ma la personalità

centrale creatrice del diritto di tutti i gruppi e di tutti gli individui, e,

come ogni personalità, dotata di un valore etico assoluto e autonomo: sistema

della libertà.

Tutti i popoli, si può dire, si orientano ormai verso questo ideale dello Stato

corporativo, che è in cammino. Processo di formazione difficile, che oggi è

appena al suo inizio.

Ma sentono tutti che esso è l’ avvenire. Si modificherà, si snellirà facendosi

sempre più aderente alla realtà sociale ed economica; ma tornare indietro non è

possibile. E forse l’Europa ritroverà se stessa, la sua forza e la sua missione

direttiva nel mondo, quando si sarà resa conto di questo profondo principio di

vita che è nel regime corporativo.

Comunque, se questa rivoluzione fascista che è l’Italia di Vittorio Veneto

aspirante con la coscienza del suo diritto a riscattare la sua vittoria dalla

prepotenza usurpatrice di Versaglia, è la liquidazione del regime parlamentare

e l’avviamento al corporativismo, io non so vedere nel Fascismo altro che il

potenziamento di questa nostra Italia: dell’Italia di Dante e Machiavelli, di

Cuoco e di Mazzini, della tradizione nazionale e realistica, dell’Italia

destinata ad adempiere una sua missione nel mondo: quell’Italia, che gli

Italiani del nostro secolo ebbero prezioso retaggio dai loro padri dell’Ottocento,

come lampada da alimentare col meglio di se stessi: lavorando, studiando,

facendosi onore dentro e fuori i confini della Patria, conciliandosi

l’universale rispetto con la serietà del carattere e del costume, con la

risolutezza e tenacia dei propositi, con la disciplina delle armi, con

l’ardimento necessario nelle competizioni mondiali, con l’austerità della vita

che ben si può accompagnare con la genialità dello spirito luminoso della

razza.

Questa Italia ha certamente trovato nella voce di Mussolini una potente

espressione del suo carattere immortale; ma questa Italia è pur quella che è in

cima ai pensieri di ogni Italiano, anche di quelli che erano già troppo avanti

negli anni per sentire in quella voce un grido sgorgante dal loro stesso petto,

anche di quelli che eran fanciulli quando quella voce tuonò è non potevano

ancora sentirne l’accento profondo. Di ogni Italiano, che voglia essere

Italiano.

Consentitemi questa riflessione. Italiani non si è per diritto di nascita.

Ognuno è quello che merita di essere, ed ha quello che merita di avere. Quello

che si può presumere di possedere dalla nascita, bisogna conquistarselo col

proprio merito, col proprio lavoro, con i propri sforzi. Perciò Italiani sono

veramente quelli che vogliono essere Italiani.

E procurano di saper bene, prima di tutto, che cos’è questa Italia: Roma, e

Roma non soffocata dai barbari, ma educatrice di tutti i barbari, di qua e di

là dalle Alpi per ogni terra che sarà, dopo la Grecia e Roma, l’Europa; e poi,

la Chiesa cattolica, elaboratrice e propagatrice mirabile dell’Evangelo, la più

radicale riforma e la più feconda e vitale mai stata fatta della vita

spirituale dell’uomo. E poi il Rinascimento, l’esplosione più potente che la

storia ricordi del genio umano, ossia della sua potenza creatrice (nell’arte,

nella scienza, nella politica, nella economia); onde si varcarono le mal

vietate colonne d’Ercole e l’uomo si impadronì di tutta la terra e instaurò

quel regnum hominis che è il mondo moderno, tutto compenetrato, avvivato e

illuminato dal pensiero dell’uomo. E poi il Risorgimento, che fu la rivelazione

di tutte le virtù latenti di questo popolo antico e sempre giovane,

sopravvissuto alla divisione e alla servitù politica per forza del suo

intelletto, per la profondità dei suo sentire, per l’irriducibile coscienza

della sua unità, per l’incontenibile slancio del suo spirito, ansioso sempre di

venire a vita di Stato, e di essere ancora e sempre Italia: la nostra Italia

sognata dai poeti e preconizzata nei suoi termini e nella sua etica attualità

dal primo e maggiore di essi, l’Italia meditata da’ suoi pensatori, attestata e

consacrata col sangue dei suoi martiri e poi da ultimo risorta come per

miracolo, per opera di uomini di tutto il mondo ammirati per la costanza della

loro purissima fede, per l’energia della loro azione ardimentosa, per

l’accorgimento e la sapienza della loro politica. Non c’è, in verità, nazione

al mondo la cui origine e formazione possa vantare tanta gloria di martirio e

di sacrifizio, e di valore guerriero e di patriottismo, e tanta ricchezza di

umanità e di vita morale: motivo di orgoglio per i suoi, motivo di ammirazione

per gli stranieri. Quanti libri di ricerca animata di amore incondizionato come

culto, in Inghilterra e in America, per Mazzini e Garibaldi!

Italia grande e immortale, questa per cui ci tocca di vivere e di morire. Una

Italia a cui gli stranieri si inchineranno sempre e si inchinano nel segreto

del pensiero anche quando l’interesse li tragga a schierarsi contro di lei. Ma

è I’Italia che deve esistere nel mondo come una realtà viva e presente e non

come un semplice ricordo: deve, come i monumenti più pregiati degli antichi,

perpetuarsi nell’amore e nella culla dei viventi, a cui spetta di conservarli.

Oggi, Italiani, siamo al punto. Oggi come non mai, da che siamo risorti a Stato

e abbiamo detto: « Ci siamo », gli occhi dello straniero sono sopra di noi. Non

basta che il nostro esercito, la nostra marina, la nostra aviazione abbiano

fatto prodigi di valore; il nemico, che ha assaporato l’amarissimo gusto delle

disfatte, si è rovesciato con tutto il peso immane delle sue macchine brute

sopra questa più debole parte del fronte avversario tenuto da noi; ha fatto

scempio delle nostre città; ha incrudelito contro i domestici focolari, sopra

le nostre donne, i nostri vecchi, le nostre tenere creature: ha sperato,

presume di fiaccarci e piegarci col terrore e l’orrore di un flagello, che

assume proporzioni d’uno di quei flagelli che si scatenano dalla natura e

innanzi ai quali l’uomo fugge esterrefatto, quando non sia sterminato. Oh la

insana furia devastatrice che ha imperversato sulla bella Palermo, perla del

Mediterraneo, cuore generoso dell’eroica Sicilia. La notizia dell’ultima

spettacolosa e infame incursione sopra di essa mi giungeva con le bozze di un

bellissimo libro, che ora si ristampa: Palermo cento e più anni fa di Giuseppe

Pitrè, del siciliano più amante della Sicilia che ci sia mai stato, del più

siciliano dei siciliani, scrittore di grande dottrina e di grande passione,

autore di una ciquantína di volumi, in cui vive eterna la vecchia Sicilia, che

portò alla patria comune l’ardore de’ suoi entusiasmi, la tempra ferrea del suo

carattere, la fierezza della sua anima indomita, l’acutezza dei suo ingegno, e

una grande fede nell’Italia madre. Se Giuseppe Pitrè avesse vista la sua città

natale, la città dove visse tutta la vita, la città da lui investigata in tutte

le sue strade, le sue chiese, i suoi palazzi, nella vita pubblica e nella

privata, nei suoi signori e nel suo popolo, e amata come la casa dove siamo

nati e dove risorgono ad ora ad ora tutti i ricordi domestici intessuti nel

fondo della nostra anima; se l’avesse vista devastata dai novissimi barbari, e

le case abbattute e le strade desolate dalle macerie e dalla morte, oh, come ne

sarebbe schiantato! Ma il suo schianto è il nostro schianto: per Palermo, per

Genova, per Napoli, per Messina, per Cagliari, per Trapani, per le città più

duramente colpite. La risposta a questi eroi dello sport in cui non splende una

luce di onore militare, l’han data le nostre popolazioni bombardate,

mitragliate, tormentate fisicamente e moralmente di giorno e di notte per mesi

e mesi tra i disagi e le miserie inenarrabili di ogni genere, conseguenti a

ogni incursione, tra il terrore della morte e le tribolazioni degli

sfollamenti, nella fame e nella sete, maledicenti sempre al nemico spietato,

anelanti sempre alla salvezza della Patria.

Non un grido di protesta contro i presunti responsabili della guerra; non un

tentativo di farla comunque finita; non un segno di stanchezza e prostrazione

degli animi.

Spettacolo ammirevole e altamente commovente che incute rispetto agli

stranieri, che fa riflettere i nemici e deve far riflettere noi stessi. I

nemici rifletteranno forse che non è questa la via della vittoria perché non è

questa la via dell’onore. Noi, da parte nostra, dobbiamo riflettere che di

questo popolo che meraviglia il mondo con la sua eroica capacità di resistenza,

noi Italiani dobbiamo essere degni per l’animo impavido che non trema si

fractus illabatur orbis; degni per la coscienza del dovere che c’incombe di

assistere con cordiale solidarietà tutti questi nostri fratelli che più

soffrono per la Patria comune; di sorreggerli con l’esempio e con la parola;

con l’esempio di abnegazione e devozione alla causa per cui si combatte e per

cui si può chiedere il sacrifizio anche delle cose più care: con l’esempio

della fierezza con cui devono essere sfidati i pericoli e sopportati i più

dolorosi disagi se questi sono inevitabili per la vittoria; con la parola

animatrice, sdegnosa fino allo scrupolo d’ogni confessione delle nostre

debolezze, dei nostri difetti, di tutte le difficoltà, tanto maggiori quanto

più sentite e sciorinate agli altri e a noi stessi: la parola che sia sempre

seminatrice di fede e non insinuatrice di pessimismo. Tutti gli Italiani che

riflettono, che pensano, che in questa lunga vigilia della vittoria, quando non

abbiano più urgenti cure di lavoro e di pratici problemi profittano del celeste

dono dell’intelligenza, che è sempre critica e tende sempre alla satira o

all’invettiva, per farne materia di analisi, di considerazioni più o meno

oggettive, come si dicono, e ad ogni modo irresponsabili, sopra l’andamento

della guerra, sopra le sue origini, sopra le sue difficoltà, sopra gli errori commessi,

sopra l’esito finale, non sono gl’Italiani degni del popolo che soffre e non

diserta. Gli Italiani che domandano ogni giorno i conti, che vogliono vedere

freddamente come vanno le cose, che hanno da dire qualche cosa su tutto quello

che si fa, che si mettono insomma al di sopra degli avvenimenti, poiché

esercitare l’intelligenza è sempre un mettersi al di sopra delle cose e trarsi

fuori dell’azione, per fare la parte di spettatore che giudica senza

compromettersi; questi falsi Italiani devono aprire bene gli occhi e por mente

che non è punto vero che essi non si compromettono e non agiscono. Essi

compiono una loro azione, un’azione vile di devastazione delle energie morali

del popolo che soffre e combatte, essi assumono una tremenda responsabilità: la

responsabilità del tradimento. Nessun Italiano ha oggi il diritto di dire:

“Questa non è la mia guerra; io non l’ho voluta.” Non c’è nessuno in

Italia che prenda parte alla vita della nazione in modo più o meno attivo, che

non abbia voluto la guerra in cui la Patria è impegnata.

L’avrà voluta indirettamente se non per diretta decisione. Poiché una guerra

come questa, in cui sono impegnate, in un modo o nell’altro, tutte le forze del

mondo, una guerra che gli storici non potranno spiegare senza risalire a secoli

di eventi che l’hanno preparata, maturando lentamente attraverso tutto lo

svolgimento dell’imperialismo anglo-sassone, la concentrazione e il

potenziamento della grande industria, la risurrezione e l’organizzazione

dell’Asia, il travaglio sociale del lavoro e pensiero europeo nella

rivendicazione delle classi lavoratrici e delle utopie che ne son derivate; una

guerra di queste proporzioni che è sotto i nostri occhi una delle maggiori

crisi della storia del mondo, non è concepibile come risoluzione arbitraria di

uno o più individui. Tutte le previsioni umane sono state via via superate;

perché chi operava ed opera non è l’umano accorgimento, che negli individui

pare arbitrio derivante da personali programmi contingenti. Opera un agente

molto superiore, che è pure umano ma fa pensare a Dio; o se questo nome che qui

non si nomina invano, vi pare troppo alto, dite pure la Provvidenza o anche la

logica, o la necessità della storia. Fata trahunt; e ogni recriminazione

nel pericolo è viltà. E’ pavida ansia di mettersi in disparte, mentre

l’incendio infuria ed è dovere di tutti adoperarsi a spegnerlo.

Da questa viltà non è facile guardarsi. Ma tanto maggiore perciò il dovere di

non cadervi per leggerezza, irriflessione, perfido gusto di chiacchierare e far

pompa del proprio acume. Massimo dovere questo per gli Italiani che hanno per

lunghi secoli scontato questo difetto della loro più alta virtù, voglio dire

l’intelligenza. Della quale abusarono in passato, dal Rinascimento in qua,

staccandola dalla vita per darle agio di spaziare liberamente nella letteratura

e nell’accademia; e dopo i martiri del ’99, del ’21 e del ’31 ci volle

l’apostolato assiduo, ardente di spirito religioso di Giuseppe Mazzini; ci

volle anzitutto la rivoluzione spirituale operata, con quella mano poderosa che

pareva non aver nervi, da Alessandro Manzoni, per riportare l’intelligenza alla

serietà religiosa della vita: dove non c’è parola, non c’è sentimento che non

pesi in eterno col suo valore, e non c’è perciò attimo della vita di cui l’uomo

non debba render conto anche nel segreto della sua coscienza.

Né recriminare, né far profezie almanaccando sull’avvenire che resta sempre

sulle ginocchia di Giove anche per quei pochi che conoscono della politica

tutto ciò che ai molti sarà sempre impossibile conoscere. Vinceremo? Non

vinceremo? Entrambe le previsioni sono deleterie se fatte come di eventi

oggettivamente necessari, i quali accadranno, quale sia la nostra personale

condotta.

Diventando infatti sorgente di quel facile ottimismo e di quel non meno

facile pessimismo che non costano nulla oltre un piccolo gioco di parole e di

calcoli più o meno probabili, ma sono ugualmente funeste come tentazioni

rallentatrici e disgregatrici della volontà. Io sono stato sempre ottimista. Ma

l’ottimismo sano e legittimo non riguarda gli avvenimenti che sono nelle mani

di Dio, ma s’irradia dall’intimo della nostra coscienza e della nostra persona:

è l’ottimismo di chi crede, e con la sua fede crea il bene a cui si aspira; o,

che è lo stesso, concorre a crearlo.

Vincere l’Inghilterra, l’esecrata tiranna di ieri, la tiranna certamente

spietata di domani, si, la dobbiamo vincere; e la vinceremo, se la vorremo

vincere a qualunque costo; se non ci stancheremo di combattere, se resteremo

fedeli ai nostri impegni verso gli altri e verso noi stessi, se in ogni ora del

giorno, in ogni istante ci ricorderemo di questo nostro dovere. Ma questa

vittoria è una vittoria secondaria e subordinata; la principale è un’altra

vittoria, condizione della prima, e sola veramente essa è quella che dobbiamo

ottenere giorno per giorno costantemente, sopra noi stessi, vincendo tutte le

tentazioni allettatrici della viltà, reagendo con cuore indomabile ad ogni

avversa fortuna, tenendo sempre alta la bandiera: la bandiera della Patria, che

è la bandiera della nostra coscienza, della nostra morale esistenza. E’ la

vittoria che dipende da noi, e che nessuno ci potrà strappare dalle mani se noi

la terremo in pugno con tutto il vigore dell’anima, come la nostra dignità alla

quale nessuno vorrà mai sopravvivere.

Ogni popolo ha innanzi una vittoria che è il suo dovere, e una vittoria che è

il suo diritto. Il quale non suole mancare a chi compie il proprio dovere. E

quando fallisse, quando tutto fosse perduto tranne l’onore, o prima o poi, la storia

ce l’insegna, la giustizia si compirebbe perchè un popolo che serbi intatta la

coscienza della propria dignità, e la purezza della propria razza, che non

smarrisce la nozione di quello che è, e dev’essere, potrà vedersi a un tratto

oscurare il firmamento sopra di sé; ma a breve le stelle torneranno a brillare

nel cielo; ed egli nella sua coscienza tranquilla saprà ritrovare la sua via.

Ed i nemici continueranno ad inchinarsi alla nazione che anche attraverso la

sventura abbia dimostrato la sua natura immortale. L’importante dunque è aver

fede nella vittoria: nella essenziale vittoria che dipende dalla nostra stessa

fede ed è infatti nella nostra volontà. Essa sola può farci meritevole

dell’altra. La cui previsione è molto difficile per le ovvie ragioni che tutti

sanno; ma anche per una considerazione che per solito sfugge, e che deriva

dalla stessa difficoltà di determinare il significato reale della parola «

Vittoria ».

La quale è bensì la conclusione della guerra guerreggiata; ma può essere una

conclusione militare, per cui una delle due parti contendenti è costretta a

deporre le armi; ma può intendersi anche come una conclusione politica, la

quale è complessa e risulta da una convergenza transitoria di interessi che

provochi magari una Carta atlantica sottoscritta con la piena coscienza che gli

eventi, andando al di là del preveduto, potranno buttare quella carta in fondo

allo stesso Atlantico. Meglio dunque attenersi a Dante, che colloca in

Malebolge indovini e astrologhi condannati in eterno a portare il viso

stravolto sulle spalle, come Tiresia e come Anfiarao che ha fatto petto delle

spalle perché volle veder troppo davanti; di retro guarda e fa retroso calle.

Secondo Dante, questo strologare sul futuro è un portare passione al giudizio

divino. L’uomo, che abbia senso di vita morale, deve anche lui chinare la

fronte e riconoscere il massimo Fattore, e tacere, ma tenendo virilmente il

proprio posto, disposto a vivere, disposto a morire.

Senza questa religiosa disposizione dell’animo, l’uomo si sbanda, e diventa

pagliuzza in balia del vento; ma non è più uomo, come può soltanto avendo un

carattere, un volere, un dover, un punto che è il suo centro, la sorgente della

sua vita e di ogni suo pensiero. E vorremmo noi negar la fiducia a Dio se noi

avremo fatto tutto il nostro dovere? Potremo noi sospettare che i valori dello

spirito che noi realizziamo, vadano perduti? Potremo noi temere che questa

Italia immortale, che splende agli occhi di tutti nel mondo, se è viva negli

animi nostri, perisca sotto i colpi di ebbri piloti di fortezze volanti?

Potranno cadere anche le mura e gli archi, che sono rimasti per millenni a

testimoniare la maestà di Roma e la barbarie dei suoi nemici; potranno, in

questa lotta del nuovo continente restio e sordo all’azione incivilitrice

dell’Europa e cioè di Roma, i nuovi barbari compiere l’azione devastatrice

degli antichi: ma ci può essere uomo al mondo, di qua o di là dall’Oceano, che

pensi di far tramontare la gloria di questo Campidoglio fulgente? Che pensi che

il Sole possa qualcosa urbe Roma videre maius? E dico Roma antica e moderna; e

dico il Comune italiano e il Rinascimento; e dico il Risorgimento. Le città

nostre potranno essere distrutte; ma saranno riedificate perché il popolo

stesso che le ha fatte nascere le farà rinascere; potranno anche esser mutilate

o annientate le chiese e i monumenti, che facevano ricercare da ogni uomo colto

la nostra terra di civiltà sempre viva nel genio che le produsse; ma gli stessi

avanzi parleranno e la memoria non potrà perire; e basterà mantener viva la

coscienza della grandezza italiana e del bestiale vandalismo di chi a un tratto

volle dimenticare che i monumenti di codesta grandezza erano patrimonio

spirituale di tutti gli uomini del mondo; anche di quelli che, l’Italia proprio

l’Italia, con Colombo trasse dagli oscuri e ignorati ipogei della storia, e

accomunò alla vita dell’Europa elevandoli alla luce della nostra civiltà nella

solidale collaborazione di tutte le nazioni disciplinate da un’altra religione

umana, dalla ricerca scientifica spiritualizzatrice della materialità della

natura che essa sottomette a mano a mano alla signoria dell’uomo, e della

riflessione filosofica che fa l’uomo padrone di sé medesimo. Né gli Americani

si può dire che non lo sapessero, se, come ognuno ricorda, non contenti di

venire da noi ad ammirare e studiare, hanno tanto fatto e pagato per racimolare

le briciole del grande banchetto italiano di storia ed arte, e arricchirne i

loro musei e le loro biblioteche. Italiani, siate voi fedeli alla madre antica;

disciplinati, concordi, memori della responsabilità che viene a voi dall’onore

di essere Italiani; risoluti di resistere, di combattere, di non smobilitare

gli animi finché il nemico vi minacci, e dubiti della vostra fede e dei vostro

carattere. Le dispute e le dissensioni a dopo. A Calatafimi Garibaldi gridò a

Nino Bixio: Qui si fa l’Italia o si muore. Quel grido non è spento e la grande

voce dell’Eroe risuona, deve risuonare oggi nel nostro cuore: Qui si salva

l’Italia o si muore. Noi che siamo sulla china degli anni, e siamo vissuti

dell’eredità dei padri, sentendo sempre l’obbligo nostro di conservarla, questa

eredità, e per quanto era da noi di accrescerla col nostro lavoro e con ogni

sforzo di buona volontà, non sappiamo pensare che essa non abbia a potersi

consegnare nelle mani dei giovani, capaci di sollevarla in alto col vigore

delle loro braccia al di sopra delle passeggere discordie, dei piccoli

risentimenti settari, delle ansie e de’ rischi dell’ora presente, al di sopra

di tutte le umane debolezze, per tramandarla ai nepoti, sempre viva, splendida

della sua eterna giovinezza.

Con questa fede nella Patria immortale, noi mandiamo il nostro saluto di

riconoscenza e di amore agli eroici soldati di terra, di mare e del cielo; e

continuiamo a guardare alla Sacra Maestà del Re, silenzioso e sicuro nella

semplicità austera del gesto e della parola; a guardare negli occhi del Duce,

che conosce le tempeste e ci ha dato prove del coraggio che le fa vincere,

della indomita passione con cui si deve guardare al destino.

Viva l’Italia!

Lascia un commento